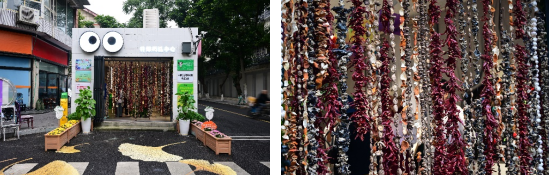

一席用干辣椒、陈皮、香菇、大蒜、木耳做成的门帘后藏着什么?

由食材干货制作的门帘吸引了过往路人

10月29日,成都高新区兴蓉社区的“食物门帘”吸引了不少来来往往的人群,“这是卖干货的吗?”“香菇多少钱?”“为什么有一串串食材?”此起彼伏的疑问声时而响起——这其实是一场关于厨房、关于食物的“时光之味”展,由李锦记可持续“李”想计划联合不弃升级再造中心打造,在成都财贸职高、孔干饭的支持下,希望能以厨房为道场,以食物为媒介,向公众传递“有意思、有温度的厨房”可持续概念。

李锦记可持续“李”想计划·时间之味展览于10月29日开幕,持续一个月

此次展览由李锦记希望厨师全程参与策划筹备,从10月29日起,计划持续一个月至11月30日结束,面向公众免费开放。在展览中,旧厨具的沉默、半瓶酱油的记忆、果酱写就的诗句,都在诉说同个真理:我们品尝的从来不是食物,而是凝固的时光。

厨房百味酿在餐桌上

撩开食材串起的门帘,手指上还残留有香菇和陈皮的香味,首先闯入视线中的是身侧的一面照片墙:与聚餐、食物有关的记忆被相机记录下来后,又被冲洗出来,录成声音装进“手动录音机”中,轻轻拍下后,在视觉和听觉的唤醒下,往日或甜蜜、或酸涩、或刺激的记忆如潮水般涌来:那些在餐桌上难以宣之于口的情感,那些再也无法复制的味道,那些人生中的“头道”……最后都成了厨房中有温度的存在,按下按钮,听听别人的回忆,也是对声音主人的隔空回应。

按下回忆的按钮,聆听那些藏在照片背后的美食故事

但是,视觉和听觉上再惊艳的厨房百味,都远不如味觉上来的直接。

几块空心砖,搭着一块由成都本地非遗餐厅“孔干饭”提供的旧时收割水稻的抖桶,就成了一张特别的桌子,酷似厨房的一角,整齐划一地摆上了李锦记酱料,从薄盐生抽到陈醋,从财神蚝油到蒸鱼豉油,再到蒜蓉辣椒酱和黄豆酱,每一款都拥有一个特别的味道,让李锦记“餐餐陪住你”的精髓体现在酿造艺术中的酱料里。

人生百味,李锦记以百年匠心坚守品质

而承载着厨房百味的酱料玻璃瓶,在可持续“李”想计划的改造下,有的成了装有盛开玫瑰的花瓶,点缀了“餐桌”,增添了一味浪漫;有的成了一枚蜡烛,温暖了“餐桌”,增添了一度温暖。“这个玻璃瓶的大木框挺有意思的。”观看展览的居民大多数都要停下脚步,指着立在板凳上的木框发出感慨——这是由56个李锦记的废弃酱料玻璃瓶组合而成的艺术装置,代表着56个民族,也蕴含着辽阔丰富的中华优秀饮食文化,在万家灯火的流转中,续写“李”想新篇章。

56个李锦记酱料空瓶,象征着56个民族的优秀饮食文化

厨房百态藏在厨具内

家庭厨房中的温情延续到专业的餐饮厨房中,也是同样的有温度。

时光之味,同样存在一间餐饮企业的创业史中——此次展览得到了成都本地餐饮企业“孔干饭”的支持。自从今年3月,孔干饭加入可持续“李”想计划以来,它已经成为了李锦记的挚友,在打造有意思、有温度的厨房共创道路上携手并进。展览中,孔干饭提供了旧时处理稻米的农具、烹饪用的的锅灶。经过李锦记希望厨师的旧物打散、重组修复,农具变成装饰门板,锅灶也有了新的表达方式,“希望能通过这些厨房旧物的展示,让更多人了解到厨房中蕴含的文化:它不仅仅是炒菜做饭的场域,更是中国人含蓄情感表达的出口。”

旧时的稻桶再造为席,盛满川味风土,彝乡的酒具诉说着人间烟火

中国人的餐桌上,少不了酒。这次展览中的彝族酒具也为小小的几平米空间中增添了一抹民族风元素:红色、黑色、黄色相间,彝族的图案,立在中间的酒壶,围在旁边的一圈酒杯,“这是彝族同胞对餐桌的表达,也是让世界认识彝族厨房百态的载体。”李锦记希望厨师沙贵发来自四川凉山彝族自治州,是一名地地道道的彝族小伙子,作为此次展览的讲解志愿者,他也向公众科普了关于彝族厨房的故事。

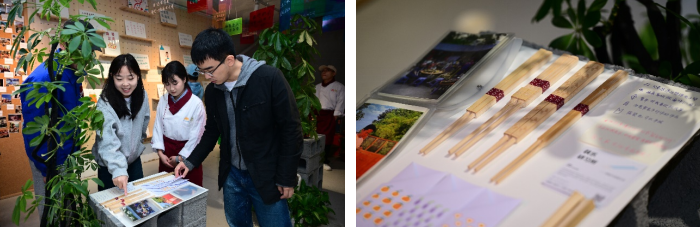

中国人餐桌上必不可少的筷子也藏着温情的故事

中国人的餐桌上,亦少不了筷子这一灵魂物件。“筷乐研习所”是一家专注于自然材质与手工创作的生活方式品牌。作为这次展览的特邀伙伴,他们提供了用竹子手搓的几双筷子,鼓励大家用双手实现创意、以劳动连接彼此,在自然与人文交织的灵感中,共同探索品质厨房生活的新可能。

厨房哲学留在时光中

这场展览想传达什么?这是开展首日公众问的最多的一个问题。

在回答这个问题之前,李锦记希望,每一个参观展览的居民,也能先回答一个问题:在你心里,厨房是怎样的?它仅仅是一个炒菜做饭的功能场所,还是可以烹制美味和温情的空间?是一个人的辛劳,还是一群人的回忆?

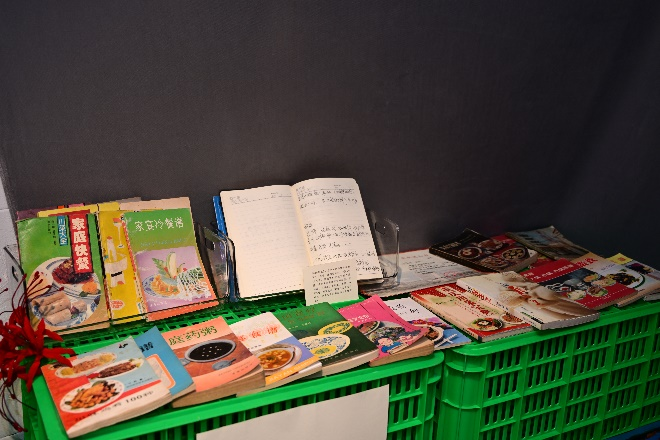

盛放蔬菜的周转箱,如今成了展陈旧时书籍“知识的餐桌”

通过“时间之味”展览,李锦记可持续“李”想计划期望能唤醒大家对于厨房的重视,重新建立厨房中有意思、有温度的情感链接:可能是一套旧时泛黄的各菜系菜谱,纸张带着油渍和味道,而不是冷冰冰的电子菜谱;可能是学厨时的笔记本,见证了自己从0到1如何成为一名合格的厨师;也可能是装载蔬菜瓜果的周转箱,“退役”后成了展览的支架……

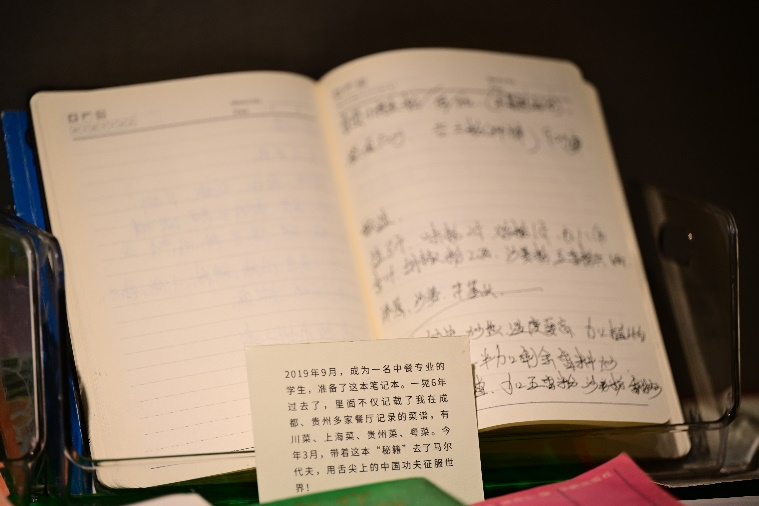

在一众泛黄的旧时菜谱书籍中,两本字迹潦草青涩的笔记本和一张录取通知书显得格外醒目:笔记本的主人是李锦记希望厨师刘魏松,来自乐山的他在2019年成为一名李锦记希望厨师,笔记本中记录了他在成都财贸职高学厨期间的川菜菜谱,也记录了他先后在四川、贵州等地学习到的上海菜、粤菜、贵州菜的各种做法及心得。如今,已是马尔代夫娇丽酒店厨师的他,也在笔记本上增添了南亚菜的内容,真正实现了他入学时立下的目标“行万里路,读万卷书,做万千菜”。

李锦记希望厨师刘魏松的“菜谱秘籍”书写着他学厨的故事

旁边录取通知书的主人也是一名李锦记希望厨师,名叫沙贵发,来自四川凉山州的他是村里的第一位厨师,因为李锦记希望厨师项目的资助,他走出了大山开始学习技术。高二的他有了自己的小目标“学更多的知识,让家里的厨房变得更有文化。”

这些是李锦记希望厨师们悟出的关于厨房的哲学,而更多名人也曾留下不少关于厨师的哲学文字,它们被可持续“李”想计划筛选出来,由李锦记希望厨师用果酱写在盘子上。那些有意思的厨房中的场景,也被画在盘子上——这些文字、图画都被陈列在整面墙上,以此唤醒人们重新审视自己与厨房的关系,重新珍视发生在厨房中的情。

有意思、有温度的厨房是色彩缤纷的

“在这个快节奏的时代,我们想为都市人创造一个能安静品尝‘时间’的空间。让食物回归媒介的本质,让厨房成为哲学的课堂——这就是可持续‘李’想计划的意义所在。”李锦记中国企业事务总监赖洁珊女士介绍,《时间之味》是李锦记通过可持续“李”想计划开展的第一个展览,也希望能成为唤醒大家重新爱上生活的起点。即日起至11月30日,李锦记诚邀所有热爱生活的你参观可持续“李”想计划·时间之味展览,地点:成都市高新兴蓉社区不弃升级再造中心,和李锦记一起共创有意思、有温度的厨房。